시(詩)는 진실입니다

陟彼岵兮 瞻望父兮 父曰 嗟予子 行役夙夜無已 上愼旃哉 猶來無止

陟彼ゥ兮 瞻望母兮 母曰 嗟予季 行役夙夜無寐 上愼旃哉 猶來無棄

陟彼岡兮 瞻望兄兮 兄曰 嗟予弟 行役夙夜必偕 上愼旃哉 猶來無死

『시경』 魏風, 「陟岵」

이 시는 전쟁터에 징병(徵兵)되었거나 만리장성 노역에 징용(徵用)된 젊은이가 가족을 그리워하는 마음을 담고 있습니다. 당대의 가장 보편적인 이산(離散)의 아픔입니다. 이산의 아픔은 산업사회와 도시사회를 살아가고 있는 오늘날에도 많은 사람들의 보편적 정서이기도 합니다. 고향을 떠난 삶은 뿌리가 뽑힌 삶과 다르지 않습니다. 사람도 한 그루 나무라고 한다면 이 시의 정서는 3천 년을 격한 옛날의 정서라고만 할 수는 없습니다.

만리장성이 시작되는 발해만의 노룡두에 맹강사당(孟姜祠堂)이 있습니다. 맹강녀(孟姜女)의 한 많은 죽음을 기리는 사당입니다. 맹강녀의 전설은 이렇습니다. 진시황 때 맹강녀의 남편 범희양이 축성(築城) 노역에 징용되었습니다. 오랫동안 편지 한 장 없는(杳無音信) 남편을 찾아 겨울옷을 입히려고 이곳에 도착했으나 남편은 이미 죽어 시골(屍骨)마저 찾을 길 없었습니다. 당시 축성 노역에 동원되었던 사람들이 죽으면 시골은 성채 속에 묻어버리는 것이 관례였다고 합니다. 맹강녀가 성벽 앞에 옷을 바치고 엎드려 대성통곡하기 며칠째 드디어 성채가 무너지고 시골이 쏟아져 나왔습니다. 맹강녀는 시골을 거두어 묻고 나서 스스로 바다에 뛰어들어 자살했습니다. 맹강녀 전설입니다. 성채가 무너지고 시골이 나오다니 전설은 전설입니다. 그러나 사실(事實)과 전설(傳說) 가운데에서 어느 것이 더 진실(眞實)한가를 우리는 물을 수 있다고 생각합니다. 어쩌면 사실보다 전설 쪽이 더 진실하지 않을까 생각합니다. 문학이란 그런 것이라고 할 수 있습니다. 문학에는 사실의 내면을 관통하는 어떤 혼(魂)이 있어야 합니다. 시(詩)란 바로 이러한 진실을 창조하는 문학형식이라고 생각합니다. 사실이란 결국 진실을 구성하는 수많은 조각 그림에 지나지 않는다고 할 수 있습니다. 그 조각 그림의 조합에 의하여 비로소 진실이 창조되는 것이기 때문입니다. 이것이 문학의 세계이고 시의 세계라고 할 수 있을 것입니다.

『시경』에 실려 있는 시들은 대부분이 민간에서 불리는 노래를 수집한 것입니다. 채시관(采詩官)들이 백성들의 노래를 수집한 것입니다. 그렇기 때문에 시경의 시는 많은 사람들이 공감하고 승인함으로써 전승되어온 민중시이며 ‘삶과 정서의 공감’이라는 사실성(事實性)과 진정성(眞情性)이 특징입니다. 상품미학, 가상세계(假像世界), 교환가치 등 오늘날의 문화적 환경은 삶과 정서를 분절시켜놓고 있습니다. 그런 점에서 사언체(四言體)의 보행리듬에 실려 있는 시경의 시는 사실성 진정성 그리고 사회미(社會美)로 이끌어주고 있습니다. 공자는 『시경』의 시를 한마디로 평하여 ‘사무사’(思無邪)라 하였습니다. (詩三百 一言以蔽之 思無邪) “생각에 거짓이 없다”는 뜻입니다. 거짓이 없는 생각이 바로 진정성이며 이것이 시문학의 가장 중요한 본질이라고 할 수 있습니다.

육체로 들어간 꽃잎 <김규동>

먹었단 말입니다.

무지개 같은 진달래를

순이와 따 먹었어요.

함경도의 3월은

아직 쌀쌀하나

허전한 육체에

꽃은 피로 녹아

하늘하늘 떨었지요.

나보기가 역겨워 가실 때에는

사뿐히 즈려밟고 가시옵소서

평산도 약산 시인은 노래했으나

밟고 가다니 사치하잖아요.

먹었단 말입니다.

심장으로 들어가게 했지요.

모란이 피기까지는 기다리겠노라

전라도 강진 시인은 노래했으나

도대체 뭘 기다린단 말인가요.

모란이 뭔지도 모르는 바람센 땅에서

기다릴 것도 없이

우린 불붙듯 하는

진달래를 따 먹었어요.

여름내 땀 흘려 농사짓고

겨울엔 이태준의 『문장』 잡지를 읽는

이름 없는 농부의 딸 순이와 나는

입술같이 연한

진달래 이파리를 따 먹었어요.

순인 북에 있고

난 남쪽에 있으나

둘의 심장으로 들어간 진달래꽃만은

사월이 가도

고동치며 돌고 있답니다.

사시사철 꽃은 피고 있답니다.

다음으로 시에서 우리가 주목해야 하는 것은 유연한 ‘인식 틀’이라는 시적 관점입니다. 시(詩)는 물론 문사철(文史哲)과 마찬가지로 언어(言語)를 기호(記號)로 사용합니다. 그러나 시어(詩語)는 메타언어(meta language)입니다. 문자의 의미를 뛰어넘고 있습니다. 그렇기 때문에 개념적 사고에 갇히지 않습니다.

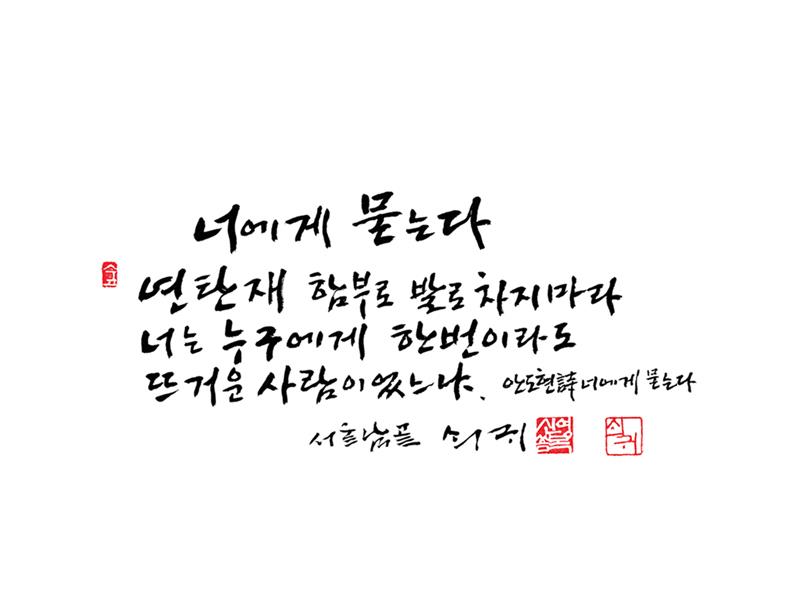

너에게 묻는다. <안도현>

연탄재 함부로 발로 차지 마라

너는 누구에게 한번이라도 뜨거운 사람이었느냐.

종이학 <정호승>

종이학이 날아간다.

지리산으로 날아간다.

비가 오면 종이는 슬쩍

남겨두고 날아간다.

봄비 그친 뒤

지리산으로 가보라

지리산 능선 위에

학이 앉아 웃고 있다.

소리의 뼈 <기형도>

김 교수님이 새로운 학설을 발표했다.

소리에도 뼈가 있다는 것이다.

모두 그 말을 웃어넘겼다. 몇몇 학자들은 잠시 즐거운 시간을 제공한

김 교수의 유머에 감사했다.

학장의 강력한 경고에도 불구하고 교수님은 일 학기 강의를 개설했다.

호기심 많은 학생들이 신청했다.

한 학기 내내 그는 모든 수업시간마다 침묵하는 무서운 고집을 보여주었다.

참지 못한 학생들이 소리의 뼈는 무엇일까 각각 의견을 피력했다.

이 군은 그것이 침묵일 거라고 말했다.

박 군은 그것을 숨은 의미라 보았다.

또 누군가는 그것의 개념은 중요하지 않다고 했다.

모든 고정관념에 대한 비판에 접근하기 위하여 채택된 방법론적 비유라는 것이었다.

그러나 어쨌든

그 다음 학기부터 우리들의 귀는

모든 소리를 훨씬 더 잘 듣게 되었다.

어느 새의 초상화를 그리려면 <자크 프레베르>

-엘자 앙리깨즈에게-

우선 문이 열린 새장을 하나 그리세요.

그 다음 무언가 예쁜 것을, 무언가 쓸 만한 것을, 무언가 단순한 것을 그리세요.

새를 위해.

그 다음 그 그림을 나무에 걸어 놓으세요.

정원이나, 산 속에 있는 나무 뒤에 숨겨 놓으세요.

아무 말도 하지 말고, 꼼짝도 하지 말고

때로 새가 빨리 오기도 하지만

마음먹기까지는 오랜 세월이 걸리기도 하지요.

용기를 잃지 마세요. 기다리세요.

그래야 한다면 몇 년이라도 기다려야 해요.

새가 빨리 오고 늦게 오는 건 그림이 잘되는 것과는 아무 상관이 없답니다.

새가 날아 올 때엔, 혹 새가 날아온다면

가장 깊은 침묵을 지켜야 해요.

새가 새장 안에 들어가기를 기다려야 해요.

새가 들어가면 그 때 붓으로 그 문을 닫으세요.

그런 다음 모든 창살을 하나씩 지우세요.

새의 깃털 한끝도 다치지 않게 말이죠.

그런 다음 가장 아름다운 나뭇가지를 골라 나무의 모습을 그리세요.

새를 위해 푸른 잎새와 싱그러운 바람과 햇빛의 반짝이는 금빛 조각까지 그리세요.

그리고 여름날 뜨거운 풀숲 벌레들의 소리를 그리세요.

이제 새가 마음먹고 노래하기를 기다리세요.

혹 새가 노래하지 않는다면 그건 나쁜 징조예요.

그 그림이 잘못되었다는 징조예요.

하지만 새가 노래한다면 그건 좋은 징조이지요.

당신이 싸인을 할 수 있다는 징조예요.

그러면 당신은 살며시 살며시 새의 깃털 하나를 뽑으세요.

그리고 그림 한 구석에 당신의 이름을 쓰세요.

시는 이처럼 세계인식에 있어서 문사철의 서사양식을 뛰어넘는 탈 문맥의 전위이기도 합니다. 그만큼 우리의 인식 지평을 넓혀줍니다. 그뿐만 아니라 시적 관점은 우선 대상을 여러 시각에서 바라보게 합니다. 동서남북의 각각 다른 지점(地點)에서 바라보게 하고 춘하추동의 각각 다른 시점(時點)에서 바라보게 합니다. 통시적(通時的)이고 투시적(透視的)인 관점은 사물과 사물이 맺고 있는 광범한 관계망을 드러냅니다. 그리고 즉물적(卽物的)이고 상투적인 사고로부터 우리를 자유롭게 합니다.

원문 출처

신영복 교수님의 페이스북